현재 美4개·中2개 분야 1위→5년뒤 美전 분야 1위

한국 5년 후에도 제도·인프라 + 인력 최저 수준

[메가경제=최낙형 기자] 우리나라의 신산업 경쟁력이 한국·미국·중국·일본 등 주요국 가운데 하위권 수준이며, 5년 이후에도 하위권을 벗어나지 못할 것이라는 전망이 나왔다.

1일 전국경제인연합회(이하 전경련)는 산업통상자원부가 선정한 주요 신산업 관련 협회 정책담당자를 대상으로 한·미·중·일의 ‘현재 및 5년 후 경쟁력 수준’을 조사한 결과 이 같은 결과가 나왔다고 밝혔다.

전경련에 따르면 전기‧수소차, 산업용 로봇 등 7개 주요 신산업 분야 내에서 가장 대표적인 품목의 한‧미‧중‧일 세계시장점유율을 조사한 결과, 현재와 동일하게 향후 5년 후에도 한미중일 간 1위 산업 개수는 중국 3개, 미국 2개, 일본 1개, 한국 1개로 조사됐다.

|

| ▲ [도표=전경련 제공] |

전경련은 “각 산업별로 과거부터 비교우위를 가진 국가가 향후 5년 뒤에도 해당 신산업을 리드할 것으로 예상되며 한국이 산업육성에 힘을 기울이고 있지만 역전시키기에는 쉽지 않을 것으로 전망된다.”고 밝혔다.

전경련에 따르면 한‧미‧일‧중 4국의 신산업 경쟁력(한국=100)을 ▲전문인력 확보 ▲핵심원천 기술확보 ▲연구개발 투자 ▲신산업 창업 용이성 ▲정부지원 ▲안정적 법적기반 등 6개 분야로 나눠 평가한 결과 미국이 인력과 기술 중심의 4개 분야에서 압도적 우위를 점했다.

중국은 정부지원, 안정적 법적기반 등 제도·인프라 중심 분야에서 우위를 점하고 있는 것으로 나타났다.

한국은 현재 신산업 창업 용이성, 정부지원, 안정적 법적기반 등 제도·인프라 분야에서 꼴지 수준이며, 연구개발 투자 경쟁력도 4개국 중 가장 낮앗다.

특히 전문인력 확보 항목에서는 현재 한국(100)이 중국(97.6)보다는 근소하게 앞섰지만, 일본(106.4)과 미국(134.5)과 비교해 경쟁력 격차가 크게 나타났다.

또 핵심원천 기술확보 항목에서도 한국(100)이 현재 중국(87.6)에 비해서 우위를 보이고 있지만, 기술선진국인 일본(122.3)과 미국(132.8)에 비해 낮은 수준이었다.

5년 뒤에는 미국이 모든 분야에서 경쟁력 1위에 이를 것으로 예상돼 신산업에서 한·중·일과 미국과 상당한 수준의 경쟁력 격차가 향후에도 지속될 것으로 전망된다.

5년 후 한국은 ‘전문인력 확보’ 항목에서 중국에 추월당하고(한국 110·중국 121.4),‘핵심원천 기술확보’에서도 중국과의 격차가 좁혀져(한‧중 격차 현재 12.4→5년 후 2.8) 기술과 인력 부문 경쟁력에서 중국이 한국을 거세게 추격할 것으로 예상된다.

또 한국은 5년 뒤 ‘정부지원’, ‘안정적 법적기반’ 항목에서 4개국 중 꼴지를 기록할 것으로 전망된다.

|

| ▲ [그래픽=전경련 제공] |

특히 안정적 법적기반의 경쟁력 수준은 현재(100)보다 오히려 낮아진 96.4 수준으로 예상되며, 이에 대해 전경련은 미래 한국의 신산업 전문 인력 확보와 생태계를 구축하는 제도·인프라 경쟁력 약화가 우려된다고 밝혔다.

다만 한국의 5년 후 ‘연구개발 투자’, ‘신산업창업 용이성’ 항목 경쟁력은 상승할 것으로 전경련은 전망했다.

연구개발 투자의 경우 한국(현재100→5년후 123.6)이 일본(현재110→5년후114.3)을 추월할 전망이며, 신산업 창업 용이성 항목도 한국(현재100→5년후 105)이 일본(현재102.5→5년후104.2)보다 높아질 것으로 예상된다.

또 ‘핵심 원천기술 확보’ 항목의 한‧일간 현재 경쟁력 격차가 22.3이지만 5년 후 10.8까지 좁혀질 것으로 전망돼 한국이 일본의 신산업 경쟁력을 맹렬히 추격할 것으로 나타났다.

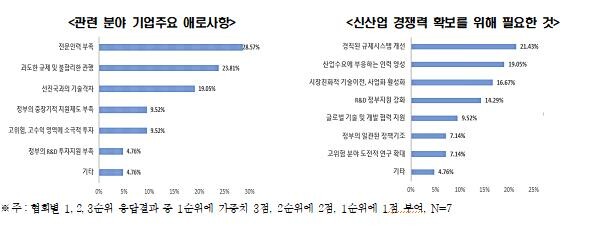

업종별 협회 정책담당자들은 한국 7대 신산업에서 소속 기업들이 느끼는 가장 큰 애로사항으로 ▲전문인력 부족(28.6%) ▲신산업분야 과도한 규제 및 불합리한 관행(23.8%) ▲선진국과의 기술격차(19.1%) 등을 지적했다.

아울러 이에 경쟁력 확보를 위해서는 ▲경직된 규제시스템 개선(21.4%) ▲산업수요에 부응하는 인력 양성(19.1%) ▲시장친화적 기술이전·사업화 활성화(16.7%) ▲R&D 정부지원 강화(14.3%) 등을 꼽았다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 “AI, 5G 등의 기술혁신 속도가 빨라지고 있지만 이를 뒷받침할 전문인력이 부족하다”며 “급변하는 시장의 변화를 사업모델에 반영할 수 없게 만드는 경직된 제도 등이 장애물이 되고 있어 한국의 경쟁력을 제고시킬 수 있는 실효적인 지원제도 마련이 시급하다”고 말했다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]