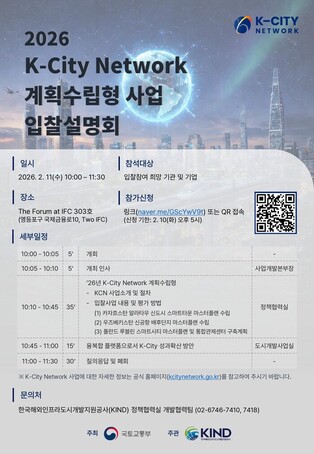

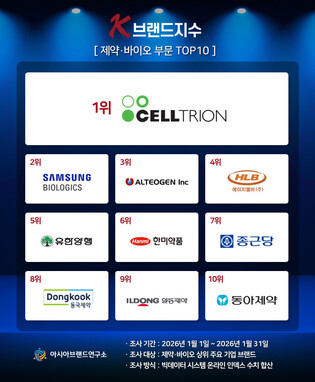

[메가경제 강한결 기자] 우리나라가 현 수준의 생산성 추세를 유지하면 2020년대 경제성장률이 연평균 1%대에 그칠 것이라는 전망이 나왔다.

한국개발연구원(KDI)이 16일 발표한 '글로벌 금융위기 이후 우리 경제의 성장률 둔화와 장기전망'에 따르면 2020∼2029년 '총요소생산성' 성장기여도가 0.7%포인트에 머문다고 가정했을 때 이 기간 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 1.7%로 추산됐다.

총요소생산성은 노동과 자원을 제외하고 기술, 제도, 자원배분 등 생산에 영향이 미치는 나머지 요소를 모은 것으로, 경제 효율성을 나타내는 지표로 꼽힌다.

![우리나라의 실질 국내총생산(GDP) 증가율 [출처= KDI]](/news/data/20190517/p179565899828878_260.png)

한국의 총요소생산성 성장기여도는 2000년대 1.6%포인트에서 2010년대 0.7%포인트로 빠르게 감소했다. 앞으로도 총요소생산성 성장기여도가 감소할 여지가 있지만, 현 수준이라도 유지할 경우를 가정한 결과다.

같은 가정 하에 2020년대 1인당 경제성장률 역시 연평균 1.6%에 머무를 것으로 나타났다. 경제성장률 둔화 영향으로 취업자 1인당 물적 자본의 기여도가 0.7%포인트로 축소되리라고 본 영향이다.

한국 경제가 추세적인 하락에 접어들었으며, 확장 재정정책을 반복적으로 시행하는 것은 위험하다는 지적도 나왔다.

한국개발연구원(KDI)은 "성장 둔화에 대응하기 위한 확장적 재정 정책은 장기적인 대안이 될 수 없으며, 오히려 상당한 부작용이 발생할 위험이 있다"고 경고했다.

![[그래픽=한국개발연구원(KDI) 제공]](/news/data/20190517/p179565899828878_649.jpeg)

권규호 KDI 연구위원은 "정부가 지출을 늘려 수요를 지탱하는 방식은 단기적으로 효과가 있을 수는 있지만 구조적인 변화를 이끌어내는 정책은 아니다"라고 비판했다.

현재의 성장 둔화는 구조적인 요인에서 비롯됐기 때문에 단기적 처방인 재정 확대로는 해결하기 어렵다는 것이다. 권 연구위원은 "정부가 성장률 둔화 현상의 원인을 혼동해 잘못된 처방을 제시하면 상당한 비용을 지불해야 할 위험이 있다"며 "단기 부양을 목표로 확장적 재정 정책을 장기간 반복 시행할 경우 중·장기적으로 재정에 큰 부담을 줄 수 있다"고 했다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]