|

| ▲ |

[메가경제=전창민 기자] 포브스 멕시코가 발표한 ‘40 Under 40 Tech 리더’ 명단에 한국인으로는 유일하게 이름을 올린 인물이 있다. 웹3 통합 플랫폼 ‘펑크비즘(PUNKVISM)’을 이끄는 황현기 대표다. 실제 자산(RWA)과 NFT, 토큰 이코노미를 한데 엮어 ‘팬과 창작자가 함께 수익을 공유하는 생태계’를 구축한 혁신성이 높이 평가됐다고 포브스는 설명했다.

황 대표는 최근 폴란드에서 열린 ‘호나우지뉴 쇼’에 브라질 전설들과 함께 선수 명단에 오르며, 스포츠 RWA 파트너십의 가능성을 몸소 시연해 글로벌 화제까지 모았다. 글로벌 무대에서 주목받은 그를 만나 두 번째 NFT 활황 가능성과 웹3 전망을 들어봤다.

황 대표는 인터뷰 시작과 함께 “비트코인이 두 번째 불장에서 진짜 가치를 증명했듯이 NFT도 이제 막 같은 궤도에 올라탔다”고 단언했다. 아직 전 세계 인구 1 %가 채 경험하지 못한 영역이기에 지금 남아 있는 우량 프로젝트야말로 ‘1970년대 강남 땅’이 될 수 있다는 것이 그의 관점이다.

- 2021~2022년을 NFT의 첫 번째 불장이라 부른다면, 두 번째는 언제가 될 것으로 보나?

NFT 시장의 첫 번째 불장(2021~2022년) 이후 현재는 다음 상승장을 준비하는 시기로 본다. 이러한 시장 흐름은 과거 비트코인의 사이클과 유사한 양상을 보인다. 비트코인 기준으로 보면 2017년 고점(약 2만 달러) 후 반 토막을 경험했고, 2020~2021년 두 번째 불장이 시가총액 3조 달러를 돌파하고 기관·기업이 대거 진입하며 훨씬 뜨거웠다. 온체인 데이터를 보더라도 2021년 대비 2024년 일평균 활성 지갑 수가 두 배 이상 늘어난 것이 '첫 바닥 이후 두 번째 불장' 효과를 보여준다. 과거 시장 패턴을 보면, 비트코인의 대형 상승 이후 알트코인의 큰 상승세가 뒤따랐고, 그 후에 NFT의 불장이 오는 경향이 있었다. 이는 투자자들이 대형 상승 이후 수익성을 높이기 위해 시장을 옮겨 다니는 패턴 때문으로 분석한다. 현재 이러한 전조 증상들이 계속 포착되고 있으며, 신중히 전망하자면 NFT의 두 번째 불장은 빠르면 올해 연말, 늦어도 내년 상반기에는 시작될 것으로 내다본다.

- NFT는 아직 첫 번째 불장만 맛봤다는 이야기인가?

맞다. 2021년이 NFT의 ‘초기 과열기’였다면, 우리는 지금 막 두 번째 주기를 맞이하는 중이다. 비트코인이 탄생 후 10년간 스캠이라 조롱받았지만, 결국 ETF 승인으로 자산 지위를 인정받은 것처럼 말이다. NFT 역시 진통기를 겪으며 성숙해질 것이다.

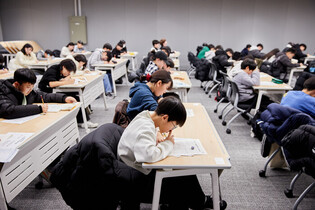

- 아직도 NFT가 초기 단계라는 근거가 있나?

글로벌 통계 기관들의 추산을 보면 NFT를 한 번이라도 직접 구매해 본 인구는 전 세계 인구의 1 %조차 되지 않는다. 비트코인이 2013년 채택률 0.3 %에서 10년 만에 기관급 자산으로 성장한 선례를 떠올리면, NFT 시장은 이제 막 개척지에 들어선 셈이다. 지금은 스마트폰 보급 이전의 모바일 앱 시장과 같다. 사용자 경험이 개선되고 규제가 명확해지면, 초기 진입자는 네트워크 효과의 가장 큰 수혜자가 될 것이다.

- ETF 승인, 트럼프 대통령의 ‘Genius Act’ 등을 언급했는데, 규제 환경이 실제로 개선되고 있나?

미국 SEC가 현물 비트코인 ETF를 승인했고, 가상자산 회계 기준이 명확해졌다. 트럼프 캠프가 발의한 Genius Act(가칭)는 블록체인-AI 융합 산업 육성을 담고 있다. 이는 ‘암호화폐=투기’라는 프레임이 서서히 무너지고 있음을 의미한다. NFT도 같은 수순을 밟을 것이다.

- ‘NFT라는 단어가 사라질 것’이라고도 했다. 어떤 의미인가?

기술이 생활 속으로 완전히 녹아들면 용어는 퇴색한다. 오늘날 우리가 ‘HTTP로 결제했다’고 말하지 않듯, 앞으로는 ‘NFT로 소유한다’는 표현 대신 ‘디지털 입장권’, ‘디지털 부동산 등기’처럼 일반 용어가 쓰일 것이다.

- 메타버스 열풍은 한풀 꺾였다는 지적도 있다.

2000년대 초 모바일 인터넷도 거품이 터졌지만 스마트폰 시대에 다시 폭발했다. 메타버스도 동일하다. 물리·디지털 공간이 통합되는 방향은 바뀌지 않는다. 중요한 건 그때까지 살아남은 프로젝트다.

- ‘1970년대 강남 땅’ 비유가 인상적이다.

당시 강남 개발 계획을 믿고 땅을 산 사람은 30년 뒤 완전히 다른 차원의 자산 가치를 얻었다. NFT 역시 첫 불장 뒤 남은 우량 프로젝트가 잠재적 ‘디지털 토지’가 될 가능성이 크다. 단, 커뮤니티·유틸리티·IP 확장성이 뚜렷한 프로젝트를 선별해야 한다.

- 투자자들이 어떤 지표를 보면 좋을까?

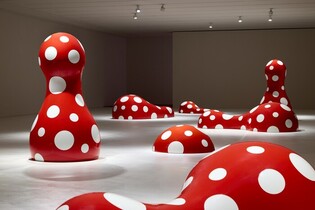

첫째, 실 사용자 수와 거래 빈도. 둘째, 로열티·수수료 구조의 지속 가능 여부. 셋째, 오프체인 유틸리티(예컨대 호텔·병원 할인, RWA 참여권 같은 실익). 참고로 국내 펑키콩즈(PunkyKongz)는 이 3가지 요소를 고루 갖추며 안정적 홀더 증가를 기록하고 있다.

- 펑크비즘은 구체적으로 어떤 회사이며, 펑키콩즈 같은 NFT는 왜 ‘플랫폼 지분’에 비유되나?

펑크비즘은 웹3 플랫폼 기업이다. NFT·RWA·토큰을 한 생태계에 통합한 ‘블록체인 기반 슈퍼앱’을 목표로 삼고 있다. 펑키콩즈 홀더는 호텔·병원 할인처럼 직접 체감할 수 있는 혜택을 누리면서, 프로젝트 수익 일부를 토큰 소각·리워드 형태로 공유받게 될 것이다. 결과적으로 커뮤니티 기여도가 높을수록 경제적 보상이 커지는 구조이므로 전통 스타트업에 지분 투자해 배당을 받는 모델과 유사하다고 볼 수 있다. 펑크비즘은 ‘유틸리티-드리븐 NFT’ 라인업을 계속 확장해 플랫폼 가치가 커질수록 홀더가 함께 성장하는 구조를 강화할 계획이다.

- 마지막 메시지를 전한다면?

NFT 시장은 지금 ‘두 번째 불장’의 초입이다. 과열을 기대하기보다 디지털 소유권 인프라가 깔리는 과정에 투자한다는 관점이 필요하다. 1970년대 강남을 떠올리듯, 2020년대 NFT를 돌아보며 “그때 사길 잘했다”는 이야기를 듣는 사람이 나올 거라고 확신한다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]