[메가경제 김기영 기자] 합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 뜻한다. 인구 유지를 위한 대체출산율은 2.1명이다.

한데 우리나라 합계출산율이 2.1명의 절반은커녕 1명에도 미치지 못하는 0.98명으로 집계돼 미래 한국에 대한 우려가 더 커지게 됐다.

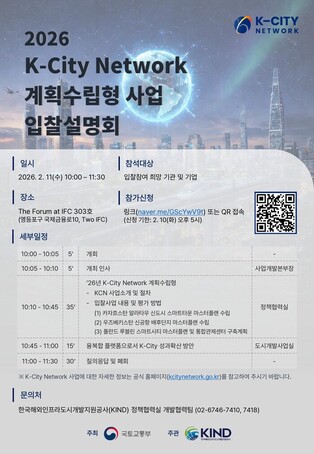

통계청이 28일 발표한 ‘2018 출생 통계’(확정)에 따르면, 지난해 출생아는 32만6800명으로 2017년(35만7800명)보다 8.7%나 감소했다. 출생아 통계를 작성한 1970년 이래 가장 적었다.

![[출처= 통계청]](/news/data/20190828/p179565965058146_143.png)

이런 감소폭은 지난 10년 중 2017년 -11.9%와 2013년 -9.9%에 이어 세 번째로 컸다.

정부가 갖가지 출산장려책을 내놓고 있지만 현실에서는 효과는커녕 역행하고 있는 모양새다.

상황이 이렇다 보니 합계출산율은 0.98명으로 1명 아래로 내려앉으며 사상 최저 기록을 경신했다. 1년 전 1.05명보다 0.08명(-7.1%)이나 급감했다. 합계출산율이 1.00명 아래로 떨어진 것도 통계 작성 이래 최초다.

경제협력개발기구(OECD) 36개 회원국의 2017년 기준 평균(1.65명)을 크게 밑도는 것은 물론 단연 최하위다.

![[출처= 통계청]](/news/data/20190828/p179565965058146_516.png)

17개 시도 모두 합계출산율이 전년보다 줄어들었다. 그중 합계출산율이 가장 높은 곳은 세종(1.57명)이었고 그 다음은 전남(1.24명)과 제주(1.22명) 순이었다.

반면 서울은 0.76명에 불과했고 이어 부산(0.90명), 대전(0.95명) 순으로 낮았다.

시군구별 합계출산율에서는 전남 해남군(1.89명)이 가장 높았고, 서울 관악구(0.60명)가 가장 낮았다.

합계출산율이 대체출산율(2.1명)을 넘는 지역은 전국 시군구를 통틀어 단 한 곳도 없었다.

인구 1천명당 출생아 수를 뜻하는 조(粗)출생률은 6.4명으로 1년전보다 0.6명이 감소했다.

해당 연령 여성 인구 1천명당 출생아 수를 뜻하는 여성의 연령별 출산율은 40대를 뺀 모든 연령층에서 전년보다 줄어들었다.

특히 처음으로 20대 후반 출산율이 30대 후반보다 낮아졌다. 불과 10년 전만 해도 20대 후반이 30대 후반의 3배를 웃돈 것을 생각하면 엄청난 변화다.

![[출처= 통계청]](/news/data/20190828/p179565965058146_381.png)

평균 출산연령은 32.8세로 전년보다 0.2세 상승했다.

첫째 아이 출산연령은 31.9세였고 둘째 아이는 33.6세, 셋째 아이는 35.1세로 1년 전보다 0.2~0.3세 높아졌다.

35세 이상 산모의 비중은 31.8%로 전년보다 2.4%포인트, 10년 전보다는 17.5%p 증가했다. 2008년 35세 이상 고령 산모 비중이 14.3%였던 점에 비춰보면 상승속도가 매우 가파르다.

저출산 현상이 심화되면서 첫째 아이 비중은 계속해서 증가하고 있다.

![[출처= 통계청]](/news/data/20190828/p179565965058146_497.png)

지난해 첫째 아이 비중은 54.5%로 전년보다 1.8%포인트 늘었다. 첫째 아이 구성 비중은 2011년 51.0%를 기록한 이후 8년 연속 증가했다.

첫째 아이는 17만6천900명으로 전년보다 1만1000명(-5.9%) 줄었고, 둘째 아이(11만9700명)와 셋째 아이 이상(2만8200명) 역시 전년보다 각각 1만4100명(-10.5%), 6800명(-19.4%) 감소했다.

결혼 후 2년 이내에 첫째 아이를 낳는 비율은 60.6%로 전년보다 5.2%포인트 줄었다. 첫째 아이 출산할 때의 평균 결혼기간은 2.16년으로 전년보다 0.19년 높아졌다.

혼인 외 출생아 수는 7200명으로 전년보다 200명 증가했고, 출생아 중 비중은 2.2%로 전년보다 0.3%포인트 늘었다.

여아 100명당 남아 수를 뜻하는 출생 성비는 105.4명으로 1년 년보다 0.9명 감소했다. 셋째 이후 아이의 성비는 106.0으로 0.4명 줄었다. 셋째 아이 이상까지 모두 정상범위(103~107명) 수준이었다.

쌍둥이 등 동시에 두 명 이상이 함께 태어난 다태아는 총출생아 중 4.2%(1만3690명)로 전년보다 232명이 감소했다. 전체 출생아 중 다태아 구성비는 4.2%로 전년보다 0.3%포인트 늘었고 1998년에 비해서는 2.7배 증가했다.

다태아 산모의 평균 연령은 34.3세로 한 번에 한 명의 아이를 출산한 산모의 평균 연령보다 1.6세 많았다. 다태아 구성비는 산모의 연령이 높아질수록 증가해 30대 후반에는 6.2%까지 높아졌으나 40대 이상에서는 5.1%로 감소했다.

![[출처= 통계청]](/news/data/20190828/p179565965058146_662.png)

임신 기간 37주 미만 조산아 구성비는 7.8%로 전년보다는 0.2%포인트, 2008년에 비해서는 약 1.4배 증가한 것으로 집계됐다.

임신 기간이 37주 미만인 산모의 평균 연령은 33.5세로, 37~41주의 평균 연령 32.7세보다 0.8세 많았다.

출생아의 평균 체중은 3.19㎏으로 전년과 같았다. 남아와 여아 평균 체중은 각각 3.24㎏, 3.14㎏으로 역시 전년과 비슷했다.

전체 출생아 중 2.5㎏ 미만의 저체중아 구성비는 6.2%로 전년과 유사했고, 4.0㎏ 이상의 과체중아 구성비는 2.9%로 0.2%포인트 감소했다.

![[출처= 통계청]](/news/data/20190828/p179565965058146_670.png)

저체중아 구성비는 20년 전인 1998년에 비해 약 1.8배 증가한 반면 과체중아 구성비는 절반수준으로 준 것으로 나타났다.

2017년 OECD 32개 회윈국의 합계출산율은 이스라엘이 3.11명으로 단연 1위였고, 한국은 그 3분의 1수준에 머문 1.05명으로 월등히 꼴찌였다. 31위인 스페인(1.31명)과 0.26명의 차이였던 것을 감안하면 꼴찌를 면하기가 요원해 보인다. 일본은 1.43명으로 26위였다.

이 상태로는 미래 한국이 위태롭다. 한국으로서는 출산정책의 전면적인 재검토에 직면하게 됐다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]