민영화 후 전임 회장들 정권 교체기 중도하차 악순환 고리

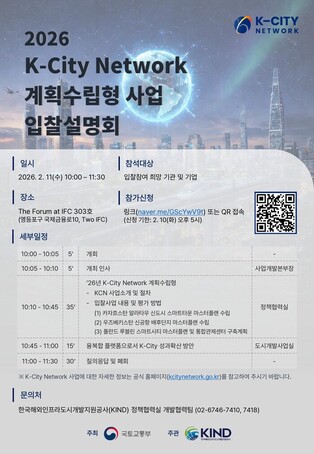

[메가경제=장익창 대기자] 날로 긴밀해지는 지구촌 시대, 글로벌 경제에서 기업들의 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 함께 일컫는 ESG 경영 중요성이 부각되고 있다. 국내 대기업들도 이에 발맞춰 지배구조 개선과 관련 부단한 노력을 기울여 왔다. 괄목할 성과를 거둔 곳이 있는가 하면 아직 후진적 구조로 평가받는 순환출자 고리 등을 끊지 못하는 곳들도 상존한다. 이에 본지는 국내 대기업집단들의 지배구조 현주소를 짚어보고 각각의 과제는 무엇인지 점검해 보고자 한다. [편집자주]

|

| ▲ 최정우 포스코그룹 회장이 연설하고 있다. [사진=포스코홀딩스] |

포스코그룹은 공정거래위원회 지정 올 4월말 기준 자산 5조원 이상 공시대상기업집단 순위에서 전년에 비해 1계단 상승한 5위로 올라서며 사상 처음으로 '탑5'에 이름을 올렸다. 자산총액 132조 660억원으로 전년 96조 3490억원에 비해 무려 37.07%나 급증했기 때문이다.

공정위 관계자는 포스코그룹의 자산총액 급증에 대해 "지난해 3월 지주회사인 포스코홀딩스를 중심으로 한 지주회사체제로 그룹 지배구조가 개편되면서 결산 결과 포스코홀딩스가 100% 지분을 보유한 사업회사인 포스코의 주식가치 30조원 규모가 자산으로 추가 산정됐다"라고 설명했다. 한 마디로 포스코그룹의 창사 이래 첫 지주회사 체제 전환으로 인해 지주회사가 보유한 주식가치가 늘어났기 때문이라는 얘기다.

포스코그룹의 지주회사 체제 변경을 주도한 인물은 현 최정우 회장이다. 최 회장은 대표적인 그룹 재무통으로 요직을 맡아오다 2018년 7월 포스코 회장으로 취임한 후 2021년 3월 3년 임기의 연임에 성공했다. 최 회장의 임기 만료는 내년 3월로 1년 더 남았다. 포스코는 2000년 민영화됐지만 대표적인 소유 분산기업 이른 바 '주인 없는 회사'로 꼽힌다. 공정위는 대기업집단 동일인(총수)을 지정하는데 포스코그룹의 경우 포스코홀딩스를 동일인으로 지정했다.

이런 이유로 포스코 역대 회장들은 정권 교체기에 임기를 못 채우고 중도하차하는 악순환을 되풀이 해왔는데 최정우 회장이 이런 악순환을 끊어낼지 재계의 비상한 관심을 모은다.

|

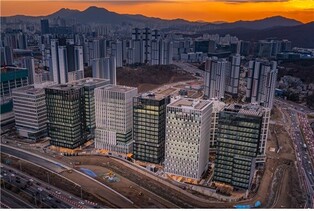

| ▲ 서울 강남구 포스코센터. [사진=포스코그룹] |

올 3월말 기준 포스코홀딩스 최대주주는 8.91%를 보유한 국민연금공단(국민연금)이다. 미국계 자산운용사 블랙록은 지난해 말 기준 포스코홀딩스의 지분 5.19%를 확보한 2대주주였는데 이후 보유 지분을 매각하면서 올 3월말 기준 4.97%로 축소했다. 이밖에 소액주주 35만여명이 전체 포스코홀딩스 발행주식의 79%를 보유 중이다.

포스코홀딩스 출범 과정은 이러하다. 최정우 회장은 2018년 취임 당시 내건 경영이념 '더불어 발전하는 기업시민'(기업시민)을 바탕으로 ESG 경영을 강화해 왔다. 그 일환의 하나가 그룹의 지주회사 체제 전환이었다.

방식은 기존 포스코를 물적분할해 투자형 지주회사인 포스코홀딩스를 설립 후 유가증권시장(코스피) 상장사로 유지시키고 그룹의 핵심인 철강사업을 분할된 사업회사인 포스코에게 담당시키는 게 골자다. 지난해 1월 임시 주주총회에서 철강 사업부 분할과 지주회사 전환 안건이 통과됐다. 지난해 3월 포스코그룹은 주총을 열고 포스코홀딩스를 출범해 창립 54년 만에 지주회사 체제로 전환에 성공했다. 기존 포스코는 상장을 폐지하고 같은 해 3월부터 유가증권시장에 상장한 지주회사 포스코홀딩스가 100% 지분을 보유한 사업회사 포스코로 출범했다.

포스코홀딩스는 경영전략, 포트폴리오 관리 등 그룹 경영을 담당하던 인력을 중심으로 경영전략팀, 친환경인프라팀, ESG팀, 친환경미래소재팀, 미래기술연구원 등의 조직으로 구성됐다. 포스코홀딩스는 철강, 2차전지 소재, 리튬·니켈, 수소, 에너지, 건축·인프라, 식량 등 7대 핵심사업을 기반으로 그룹 성장을 이끄는 헤드쿼터(사령부) 역할을 맡고 있다.

포스코홀딩스는 올 3월말 기준 포스코 등 45개 국내법인과 134개 해외법인을 종속기업으로 거느리고 있다. 포스코홀딩스는 그룹 핵심인 포스코 지분 100%를 갖고 있고 비상장 주력 계열사인 포스코이앤씨(옛 포스코건설) 지분 52.80%를 보유하고 있다. 포스코이앤씨는 올 3월 주주총회를 열고 포스코건설에서 상호를 변경했다.

이밖에 포스코홀딩스는 유가증권(코스피)시장 상장회사들인 포스코 퓨처엠(옛 포스코케미칼) 지분 59.72%, 포스코인터내셔널 지분 70.7%를 보유 중이다. 포스코인터내셔널은 올해 1월 1일을 기해 포스코에너지를 흡수 합병하며 통합법인으로 새 출범했다. .포스코홀딩스는 코스닥시장 상장회사인 포스코디엑스(옛 포스데이타) 지분 65.38%도 보유하고 있다.

포스코홀딩스는 직접 지분을 보유하지 않은 그룹 상장 계열사들의 경우 지분 전량을 보유한 포스코를 통해 지배하고 있다. 코스피 상장사인 포스코스틸리온(옛 포스코강판)의 경우 포스코가 56.87%를 보유한 최대주주다. 코스닥 상장사인 포스코엠텍의 경우 지분 48.85%를 보유한 포스코와 지분 1.80%를 보유한 포스코청암재단을 통해 지배 중이다. 즉 포스코홀딩스(할아버지)→포스코(아버지)→포스코스틸리온/포스코엠텍(손자) 형태다.

이밖에 포스코홀딩스는 포스코필바라리튬(82.00%), 포스코오앤엠 (47.17%)를 보유 중이다. 포스코오엔앰은 포스코홀딩스의 종속기업인 포스코건설이 52.83%를 보유한 최대주주다. 소모성 자재 (MRO) 전자상거래 계열사인 엔투비의 경우 각각 포스코오앤엠(38.50%), 포스코건설(12.19%), 포스코(7.50%)가 지분을 갖고 있다. 이렇게 큰 틀에서 포스코홀딩스를 정점으로 하는 포스코그룹의 지배구조는 완성된다.

포스코그룹의 지주회사 체제 출범과 관련해 갈등도 적지 않았다. 포스코의 출발지인 경북 포항지역은 포스코홀딩스 본사 주소지를 서울이 아닌 포항으로 이전해야 한다고 강력하게 촉구하면서 포스코와 마찰이 심화됐었다. 결국 올 3월 17일 열린 정기 주주총회에서 포스코홀딩스의 본사 소재지를 서울에서 포항으로 이전하는 안건이 통과됐다.

포스코홀딩스 출범 전 주가 하락을 우려하는 소액주주들과 갈등도 빚어졌다. 포스코홀딩스와 물적분할된 비상장 사업회사인 포스코가 향후 기업공개(IPO·상장) 추진 시 포스코홀딩스의 주가가 하락할 수 있다고 소액주주들은 우려했다. 이에 포스코홀딩스는 아예 정관에 신설 사업회사인 포스코를 상장하지 않음을 명문화하겠다며 설득 작업을 벌여야 했다.

|

| ▲ 지난해 9월 태풍 '힌남노'로 인한 피해 복구작업에 한창인 포스코 포항제철소 현장. [사진=포스코홀딩스] |

2021년 3년 임기 연임에 성공한 최정우 회장의 임기 만료는 내년 3월이다. 정권 교체기마다 중도하차했던 전임 포스코그룹 회장들의 전철을 최 회장이 밟지 않냐는 우려가 가시지 않고 있다. 최 회장이 우여곡절 끝에 임기를 마치더라도 재연임은 힘들 것이라는 관측이 지배적이다.

지난 2000년 이후 최 회장을 포함해 총 9명의 회장이 포스코를 이끌었는데 이 중 황경로 2대 회장과 정명식 3대 회장을 제외한 7명은 연임에 성공했다. 하지만 이들 대부분은 연임 이후 임기를 채우지 못했다. 유상부·이구택·정준양·권오준 전 회장은 정권교체 후 국세청 세무조사나 검찰조사 등으로 중도하차했다.

특히 올 들어 윤석열 정부는 '주인 없는 기업의 모럴해저드'를 경계하겠다는 방침을 강하게 내세우고 있다. 윤석열 대통령은 1월 30일 금융위원회 업무보고에서 ‘주인 없는 기업의 지배구조 선진화 필요성’을 직접 표명했다. 최 회장은 올해 1월 2일 열린 ‘2023년 경제계 신년 인사회’에 초청받지 못했다. 같은 달 16일 스위스 다보스에서 열린 '세계경제포럼(다보스포럼)'에 윤석열 대통령과 동행한 100여 명의 경제사절단에 들지 못했다.

최정우 회장을 둘러싼 여러 악재들이 겹치고 있다. 먼저 검찰발 악재들이다. 최정우 회장을 비롯한 포스코 임원 64명이 내부정보를 주식 취득에 활용한 혐의로 검찰이 수사 중이다. 전국금속노동조합 포스코지회와 민주사회를위한변호사모임(민변), 참여연대는 2021년 3월 최정우 회장을 비롯한 포스코 임원 64명을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) 위반해 내부정보를 활용해 주식을 취득한 혐의로 서울중앙지방검찰청에 고발했다. 이달 현재 검찰 수사가 진행 중이다. 이에 대해 포스코는 "코로나19 확산으로 포스코 주가가 급락하게 돼 책임경영 의지를 시장에 보여주기 위해 이뤄졌다”는 입장이다.

포항 지역 시민단체 등 각계각층으로 구성된 ‘포스코지주사·미래기술연구원 포항이전 범시민대책위원회(범대위)’는 지난해 10월 최 회장이 회사 법인차량을 사적 용도로 사용해 1억여원의 부당 이득을 취했다고 검찰에 고발한 상태다.

특히 올들어서는 비상경영을 외치더니 임원들만 배불리냐는 논란에 시달리기도 했다. 포스코홀딩스의 지난해 연결기준 영업이익과 순이익은 각각 4조 8501억원에 그쳐 전년 영업이익 9조 2381억원에 비해 반토막 났다. 주력 자회사인 포스코에서 포항제철소의 가동이 태풍 힌남노로 인한 냉천 범람 사태로 약 1주일 동안 중단됐을 뿐 아니라 복구작업도 늦어져 영업이익이 급감한 것이다. 포스코홀딩스는 지난해 10월 3분기 실적 콘퍼런스콜을 열고 지난해 3분기 힌남노로 인한 냉천 범람으로 입은 연결 손실규모가 4355억원, 4분기에도 생산설비 복구 등으로 최대 3000억 원까지 비용이 발생할 것으로 추정했다.

그룹 상황이 이런데 포스코홀딩스는 지난 4월 7일 최정우 회장을 포함한 임원 28명에 성과급 명목의 자사주를 지급한다고 공시하면서 논란을 증폭시켰다. 자사주를 무상으로 지급하는 스톡 그랜트 방식이었다. 규모는 1주당 36만 8000원, 총 28여억원이다. 이중 2차 전지 소재 부문 등 미래먹거리 사업 임원들 보다 커뮤니케이션부문이나 최 회장을 보좌하는 임원들이 더많은 주식을 받았다. 포스코홀딩스는 최정우 회장에게 자사주 1812주를 지급했다. 최 회장은 지난해 보수로 총 28억 9300만원을 받았다. 2021년 대비 58.17%나 늘어난 금액으로 상여금만 18억 8200만원에 달한다. 여기에 자사주까지 더해진 것이다. 이에 대해 포스코는 "성과급을 스톡 그랜트로 지급하는 것은 책임경영의 취지다. 임기가 끝날 때까지 자사주를 소유해야 하기 때문에 임원들은 실적 개선에 더욱 책임 의식이 강해지게 된다"는 입장이다.

포스코그룹이 포스코홀딩스 본사 소재지를 포항으로 옮겼지만 포항 지역사회와 잡음이 끊이지 않는 상황이다. 범대위는 "포스코홀딩스가 소재지 주소를 포항 포스코 본사로 옮겼고 미래기술연구원이 포항에 본원 개원식을 했지만 인력과 조직이 오지 않고 있다. 최정우 회장이 포항시민을 기만하고 있다"며 최 회장 퇴진을 촉구하고 있다. 이에 대해 포스코는 "포항시 등과 합의에 본사 이전과 관련한 인력 이전 내용은 전혀 없다"며 범대위의 주장을 전혀 수용할 수 없다는 입장이다.

최정우 회장의 향후 행보가 주목을 받을 수밖에 없는 이유다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]