개별여행·가성비 여행 대세...경기 회복 전망 어두워

[메가경제=정호 기자] 롯데면세점이 긴축 운영을 예고하면서 면세점 업계에 긴장감이 감도는 상황이다. 관련업계와 메가경제 취재에 따르면 이번 롯데면세점의 움직임을 두고 코로나19 엔데믹 이후 회복될 것으로 전망됐던 면세점 사업 업황이 ‘보릿고개’가 지속되면서 역풍을 맞은 것으로 진단된다.

앞서 국내 면세사업장은 엔데믹 전환 이후 회복세를 보일 것으로 기대했다. 한국면세점협회에 따르면 코로나 이전 2019년 국내 면세점 매출은 24조8586억원에 육박했지만 지난해는 되려 매출이 13조7585억원으로 반토박 났다. 코로나19 팬데믹 시기보다도 약 4조원의 매출이 감소했다.

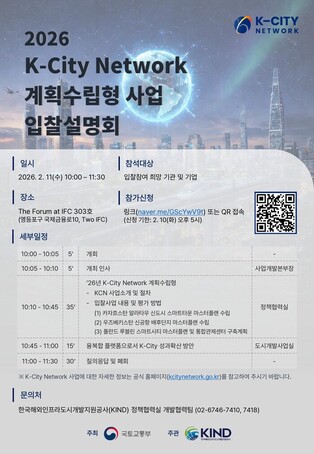

|

| ▲ <잠실에 위치한 롯데면세점.[사진=정호 기자]> |

업황이 악화된 주된 이유로는 중국 여행객의 여행 트랜드가 단체에서 개별로 이동했으며 소비성향 변화가 꼽힌다. 중국인들이 단체 여행 필수 코스로 거치던 면세점 대신 저렴한 국내 편집숍으로 몰리며 면세점의 매출 하락이 된 것으로 여겨진다. 면세업계 한 관계자는 "중국의 경제 불황과 내수 경제 활성화로 국내 면세 사업이 계속 악화되는 상황"이라고 말했다.

특히 롯데면세점은 국내에서 가장 많은 면세사업장을 보유해 가장 타격을 많이 받은 것으로 전해진다. 롯데면세점은 올해 1분기 279억원의 영업손실을 기록했다. 3분기간 누적된 적자만 537억원을 기록하고 있다. 업계 일각에서는 국내서 가장 많은 면세점을 보유한 롯데면세점의 구조적 영향을 지적했다.

현대백화점면세점은 전년 156억원 대비 67% 적자 폭을 개선해 올해 1분기 51억원의 영업손실을 기록했다. 신세계면세점은 전년 243억원 대비 약 70% 하락한 72억원의 영업이익을 거뒀다. 신라면세점 또한 영업이익은 72억원으로 전년 대비 77% 감소했다.

국내 면세점 수로 따졌을 때 롯데면세점은 명동본점·월드타워점·부산점·제주점·김포공항 출국장점·김해공항 출국장점·제주공항 출국장점 총 8곳을 보유했다. 다음은 신라면세점이 서울점·제주점·인천공항·T2 출국장점·김포공항 출국장점·인천공항 T1 출국장점·HDC신라면세점 총 6곳으로 많다. 현대백화점과 신세계는 각각 4개씩이다.

특히 롯데면세점은 면세업계 성장이 최고조를 기록한 2018년 유커를 대상으로 한 제주점을 출점하기도 했다. 제주점의 경우 유커가 90%·개별관광객의 비중이 10%를 차지할 정도로 유커 의존도가 높았다.

면세점 업계 다른 관계자는 "면세점 업계의 악재가 계속되는 가운데 롯데백화점이 특히 가장 많은 지점 수를 보유한 만큼 업황 악화에 따른 손실이 커지고 있다"며 "유커가 다시 대거 들어온다고 하더라도 얼어붙은 중국 소비 시장으로 인해 회복의 효과가 미미할 것 같다"고 말했다.

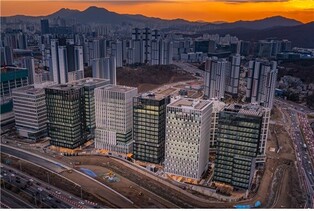

|

| ▲ <한산한 롯데면세점 내부.[사진=정호 기자]> |

계속되는 하락세에 롯데면세점은 결국 인력 절감·영업점 면적 축소·사업장 정리 등 허리띠를 졸라맬 필요성을 피력했다. 김주남 롯데면세점 대표는 임직원들과 두 차례 간담회 자리를 가지며 "고환율에 고물가까지 겹쳐 직접적인 어려움이 찾아왔다"며 "선택과 집중 전략을 통해 효율을 제고하고 선도적 혁신으로 면세산업 주도권을 지속 확보해야 한다"고 강조했다.

한편 지난해 8월부터 중국 관광객 한국 단체 관광이 재개된 이후 한국 여행이 급증세를 기록하고 있다. 한국관광공사에 따르면 올해 3월까지 방한한 중국인 수는 101만5000명 수준으로 603.9%증가했다. 코로나19 이전과 비교하면 70%에 달헌다. 중국인 관광객이 회복세를 보이지만 면세업계 실적 회복이 휘청거리는 주된 이유로는 소비성향의 변화가 거론된다.

중국 20·30세대의 젊은 여행층이 비싼 면세점 대신 국내 편집숍을 이용하는 경우가 잦기 때문이다. 특히 CJ올리브영의 경우 전년 동기 대비 30% 증가한 1분기 매출 1조762억원을 기록했다. 이 중 외국인 매출이 263% 급증했으며 국적별로도 중국인이 673%로 다음 순위인 일본 285%의 2배를 웃돌았다.

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]