“자국 브랜드 강세” 중국에선 25% 축소

지난해 한국 자동차 제조사의 세계시장 점유율은 반도체 수급난 속에서도 전년도보다 소폭 성장한 7.9%로 나타났다.

이 같은 점유율 성장은 미국‧유럽 등 주요 선진 시장에서의 판매량 확대에 힘입었으나 지속되고 있는 원자재 가격 폭등과 물류대란 여파로 코로나 이전 수준 회복이 지연될 것이라는 우려도 나왔다.

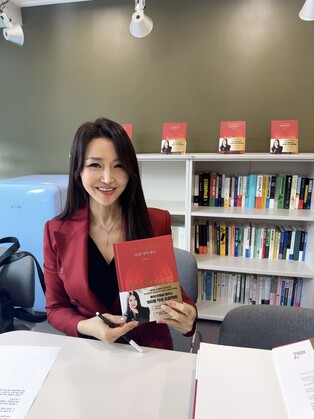

|

| ▲ 수출 선적 대기 중인 국산 완성차들 [사진=연합뉴스] |

한국자동차산업협회(KAMA)는 13일 세계 자동차 7대 시장(미국‧유럽‧중국‧인도‧멕시코‧브라질‧러시아)과 정책 동향을 조사한 ‘2021년 해외 주요 자동차 시장 및 정책 동향’ 보고서를 발표했다.

이 보고서에 따르면 지난해 한국산 자동차의 세계시장 점유율은 7.9%로 지난 2020년 점유율 7.4%보다 0.5%포인트 상승했다.

또한 지난해 세계 7대 주요 자동차 시장은 전년 대비 4.4% 확대됐다. 미국과 중국, 러시아, 인도, 멕시코, 브라질 시장은 성장했으나 유럽은 소폭(1.5%) 위축됐다.

KAMA는 이 같은 세계시장 확대에 대해 “전년 대비 기저 효과에 주로 기인하고 있다”며 “시장 규모가 아직 코로나 이전인 지난 2019년도 수준에도 도달하지 못했다”고 지적했다.

|

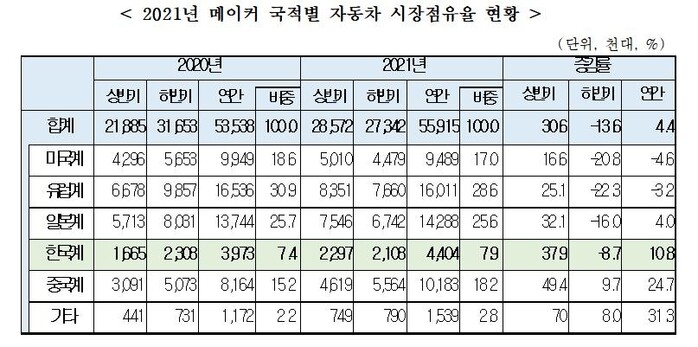

| ▲ '2021 해외 주요 시장별 자동차 판매 현황' [한국자동차산업협회 제공] |

시장별로는 특히 26.7%의 성장을 보인 인도가 눈에 띄었고 그 뒤를 중국(6.5%)이 이었다. 인도 시장은 지난 2019년도 수준을 웃도는 308만 대 규모를 보였고 중국 시장은 테슬라와 신에너지차(NEV) 판매 확대 등으로 2019년도 수준을 회복하고 4년 만에 확장세로 전환했다.

미국 시장은 코로나19 백신 보급의 본격화와 경기 부양책 등의 영향으로 지난해 상반기에 29.3%까지 확대됐었으나 하반기엔 다시 13.6% 축소됐다.

자동차 제조사 국적별 시장 점유율에서는 한국계·중국계가 증가했고 일본계는 전년 수준을 유지했다. 반면 유럽계와 미국계 제조사 점유율은 감소했다.

중국계는 유럽의 전기차(EV) 보조금 활용을 통한 전기차 수출과 러시아‧멕시코‧브라질에 대한 저가 차량 수출 확대로 전년 대비 판매량이 24.7% 증가한 것으로 나타났다. 이로 인해 점유율은 지난 2020년 15.2%에서 지난해 18.2%로 성장할 수 있었다.

일본계는 미국에서 토요타가 처음으로 GM을 제치고 판매량 1위에 올랐다. 유럽에서도 현지 제조사들에 이어 점유율 2위를 차지해 전년과 같은 수준의 전체 시장 점유율인 25.6%를 유지할 수 있었다.

한국계는 미국‧유럽 등 선진 시장에서의 점유율 확대로 전년도 7.5%에서 7.9%로 소폭 오른 시장 점유율을 보였다.

특히 미국에선 반도체 부족에 대한 적절한 대응조치로 가장 높은 증가율(21.6%)을 나타냈다. 유럽에선 중·대형 SUV와 신형 전기차 등 고부가가치 차량 판매 확대로 점유율이 1.5% 올랐다.

다만 자국 브랜드 선호가 강한 중국에서는 판매량이 오히려 25%나 감소했다. 이에 따라 4년 연속 시장 점유율이 하락해 지난 2020년 3.5%에서 지난해엔 2.4%까지 축소됐다.

|

| ▲ '2021 메이커 국적별 자동차 시장 점유율 현황' [한국자동차산업협회 제공] |

이외에도 KAMA는 세계 각국이 전기차 생산 비중을 확대하면서 단계적인 보조금 축소계획을 발표하고 있어 전기차 소비자‧제작사에 미칠 영향에 대해 모니터링할 필요가 있다고 강조했다.

실제로 중국은 전기차 보조금을 올해 전년보다 30% 줄이고 내년부터 보조금 제도를 폐지할 방침이다. 독일은 내년부터 전기모드 주행거리가 최소 80km 이상인 차량에만 보조금을 지급할 계획이며 영국‧프랑스는 대당 보조금 상한액을 축소할 예정이다.

KAMA는 한국차의 생산‧판매량이 올해 초까지 이어진 반도체 공급난과 러시아의 우크라이나 침공 사태, 원자재 가격 폭등과 부품공급 차질, 물류대란 등으로 인해 코로나 이전 수준으로 회복하는 데 시간이 더 걸릴 우려가 있다고 분석했다.

정만기 KAMA 회장은 이에 대해 “자동차산업은 반도체 수급난과 물류비상승 등 단기 어려움 속에 미래차 전환까지 준비해야 하는 이중의 어려움에 처해있다”며 “새 정부는 미래차와 관련해 과거의 획일적인 규제 위주 정책에서 인센티브 위주로 정책 패러다임을 전환해야 할 것”이라고 말했다.

[메가경제=김형규 기자]

[저작권자ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]